リーダーが鍛えるべき意外なもの…それは、嫉妬マネジメント

これまで数多くのリーダーを見てきて、

痛感していることがあります。

それは――「嫉妬」へのリテラシーがないリーダーは、

必ずどこかでチームも自分も壊す、ということです。

例えば、自分がリーダーになったとき、

プレイヤー時代の自分と目の前の部下をつい競争させてしまう人がいます。

でも、本来リーダーの役目は、

部下たちが最高のプレーをして成果を上げることを支え、

それを自分の成果として喜ぶことのはず。

なのに、なぜ競争してしまうのか?

本来は共創であるべきなのに…。

オーナー社長タイプには、

この「嫉妬マネジメント」ができない人が驚くほど多い。

自分が不得意な領域で部下が成果を出すと称賛するのに、

自分のこだわりの領域で成果を出し始めると途端に潰しにかかる…。

成果を上げたのに首になった優秀な人たちを、私は何人も見てきました。

リーダーは人事権を持っています。

嫉妬リテラシーが低いまま人事権を持つのは、

5歳児に実弾入りのマシンガンを渡すようなもの。

優秀な人材を、知らず知らずのうちに撃ち殺してしまうのです。

そんな理不尽やチーム崩壊を防ぐために、今回の2冊を出しました。

「嫉妬する側」と「嫉妬される側」、

両方の視点からまとめた、実践的な2冊です。

それって嫉妬です【嫉妬活用編】

読後に得られる変化

嫉妬に振り回されず、冷静で器の大きいリーダーになれる

部下や同僚の成果を素直に喜べるようになる

自分の成長課題がクリアになり、行動が加速する

チーム全体の空気が軽くなり、成果が出やすくなる

いまだけ99円キャンペーン中

それって嫉妬です【上司対策編】

読後に得られる変化

嫉妬深い上司に振り回されず、冷静に立ち回れる

成果を守りつつ、関係を悪化させないコミュニケーションができる

キャリアの停滞や評価の歪みを防ぐ術が身につく

環境が変わっても通用する“自分の軸”ができる

いまだけ99円キャンペーン中

嫉妬は、放置すれば人も組織も壊します。

でも、扱い方を知れば、

それは成長と成果を加速させる最高の燃料になります。

この2冊で、あなたも

「嫉妬を制する」「嫉妬をかわす」リーダーになってください。

今日もきっと・・・I・W・D!

『日常と全く異なる環境に身を置く』

私のX(旧Twitter)をご覧の方はご存じのことと思いますが、

先週の11日、12日、13日と、「皇居勤労奉仕団」に参加してまいりました。

皇居勤労奉仕団とは?

「皇居勤労奉仕団って何?」と思われた方も多いのではないでしょうか。

これは一般の国民が皇居内で清掃や草取りなどの奉仕活動を行う制度で、

宮内庁が主催しています。4日間(今回はインフルエンザ流行の懸念から3日間)

のプログラムで、普段は立ち入ることのできない皇居の内部で活動する

貴重な機会です。

応募は抽選制で、私は7年前に初めて参加し、今回が2回目の参加となりました。

皇居勤労奉仕団での3日間

1日目:東御苑での気づき

初日は東御苑での草取り作業。

ハルジオンなどの雑草を斧も使いながら除去していきます。

立って見ると綺麗に見えるのに、しゃがんでみるとまだ雑草がはびこっている—

この発見が私にリーダーシップの本質を思い出させました。

高い目線だけでは現場で起きていることが見えず、かといって現場視点だけだと

全体が見えない。リーダーには両方の視点が必要なんですね。

草取りという単純作業から、こんな学びが得られるとは思いませんでした(笑)。

2日目:最も神聖な場所での奉仕

2日目は「宮中三殿」(中央が賢所、西が皇霊殿、東が神殿)周辺の奉仕活動。

皇居内で最も神聖な場所とされるエリアで、

「右幄舎(みぎあくしゃ)」「賢所正門」「回廊」の拭き掃除を担当しました。

一般人がめったに入ることのできない場所での奉仕活動。

歴史の重みを感じながらの清掃作業は、身が引き締まる思いでした。

3日目:天皇陛下御会釈

3日目には天皇陛下の御会釈があり、蓮池参集所にて私たち奉仕団に対して

ご下問賜り、労いのお言葉をいただきました。団長が立派に答辞を述べる姿を見て、

7年前に初代団長を務めた私も感動しました。

天皇陛下のご下問に答える役割は、経験した人にしか分からないプレッシャーと緊張、

そして感動があります。多くの人にこの特別な体験をしてほしいと心から思いました。

普段では味わえない特別な体験

長和殿と正殿の間の中庭掃除

白那智石の砂利が敷き詰められた中庭での雑草除去作業。

一見すると単純な作業ですが、いつの間にか没頭していました。

表からは見えない部分を丁寧に整える大切さを再認識する時間となりました。

「ああ、自分の部屋も早く整理したい」と思わせる不思議な作用もありました(笑)。

伝統と技術の結晶

皇居内には日本の伝統と技術の素晴らしさを感じる場所がたくさんあります。

正殿の屋根上にある「瑞鳥(ずいちょう)」は高さ2.3メートル、重さ1トン

もある伝説の鳥で、めでたい前兆の象徴。嘴を開けた鳥と閉じた鳥の対が

「あうん」を表し、物事の始まりと終わり、調和とバランスを意味しています。

また、長和殿南庭の「大刈込み」は、高さ6メートルにも及ぶ22種類の樹木を

組み合わせた見事な庭園。植木職人の手作業による芸術作品に圧倒されました。

便利さを求める現代社会で、こうした伝統技術が失われないことを

願わずにはいられません。

時間の流れが違う場所

南庭から御馬見(おばけん)を通り、芝生エリアで休憩した時のこと。

「皇居の中で芝生に寝そべる体験は一生に一度かも」と団員同士で話しながら、

特別な時間を過ごしました。

ここだけ時間の流れが異なるような不思議な感覚。

日常から切り離された空間での癒しは格別でした。

皇居を出て感じたこと

3日間の活動を終え、桔梗門を出た瞬間。「一般社会」に戻ったと実感すると同時に

大切な時間を過ごせた感謝の念が溢れました。

7年前と比べて体制も大きく変化していましたが、宮内庁職員の方々による

丁寧な解説のおかげで、皇居や宮内庁への理解がより深まりました。

歴史と伝統を守りながらも時代に合わせて変化する姿勢に感銘を受けました。

普段と異なる世界に触れる価値

今回の体験を通じて、普段の忙しい日常から離れ、

異なる世界やペースに触れることの大切さを改めて実感しました。

目の前のことだけでなく、未来について考える余裕が生まれ、

細かいことに囚われず、日本という国全体について深く考える機会となりました。

これからもっと日本のことを知りたい、考えていきたいという思いが強くなりましたし

そういうことを、もっと発信していこうと思いました。

私たちリーダーや経営者は、時にはこうした「非日常」の体験を通じて視野を広げ、

心を整える機会を持つことが大切なのではないでしょうか。

皆さんも、機会があれば「皇居勤労奉仕団」への参加を

検討されてみてはいかがでしょうか。

または、普段と異なる環境に身を置く体験を意識的に作ってみてください。

新たな気づきや、より広い視野が得られるかもしれません。

今日もきっと…I・W・D!

皇居勤労奉仕団への参加方法が気になる方へ:

宮内庁のホームページから応募できます。一年を通じて開催されていますが、

募集は抽選制となっています。

詳しくは「宮内庁 皇居勤労奉仕団」で検索してみてください。

『権力者の暴走を止め、正すには』

最近、メディアを賑わせている一連の組織崩壊。

「まさかあの組織が」と思われていた組織が。会社が。団体が。人が。

まるでドミノ倒しのように崩れ去っていく様子を、

数年前にもありましたが、2025年に入って、また目立ってきましたね。

私は、今年はさらに本格化していくと思っています。

私は長年、企業の組織変革に携わってきましたが、

「突然の崩壊」に見えて、実は歪みが限界に達した必然的な結末だった、

というケースがほとんどです。

今日は、なぜ強大な権力を持った組織が突然崩れるのか、

その法則性についてお話ししたいと思います。

■ 権力者の暴走が始まるとき

「誰も逆らえない」

「結果を出しているから何をしても許される」

という空気が組織に蔓延している。

私が野村総研時代に企業風土診断を行っていた際、

このパターンで崩壊していく組織には、ある共通点がありました。

それは「パワーの誤用」です。

結果だけを求め、そのプロセスを問わない。

勝てば官軍。数字さえ良ければ、手段は問わない。

倫理的におかしいことがおきたとしても、結果が出ている奴が偉い。

こうした風土は、往々にして強いリーダーのもとで形成されていきます。

彼らは最初から悪意を持っているわけではありません。

むしろ、成果を出すことで周囲から認められ、それが自信となり...

やがてその自信が「驕り」に変わっていく。

そんなプロセスを何度も目にしてきました。

■ 恐怖で支配される組織

「これはおかしい」と思っても、誰も声を上げられない。

その組織の中で、人々はなぜ沈黙を選ぶのでしょうか?

それは単なる臆病さからではありません。

行動科学で言う「負の強化」が働いているからです。

おかしいことを指摘すると不利益を被る、という経験が積み重なると、

人は「見て見ぬふり」を学習していきます。

そして、その「見て見ぬふり」が組織の新しい常識となっていく。

これが「負の学習」です。

声を上げれば消される、異を唱えれば排除される...

そして、Yesマンだけが居残り、さらに世の中の常識と乖離していく。

そんな恐怖で組織を支配する手法が、長年まかり通ってきたのです。

■ しかし、時代が変わった

最近の一連の出来事を見ていると、

大きな変化の波が押し寄せているのを感じます。

なぜでしょうか。

それは、「誰もが発信者になれる時代」になったからです。

一人一人が持つスマホが、強大な発信力を持つメディアとなった今、

もはや情報を完全に管理することは不可能です。

組織の中で起きている歪みは、必ずどこかで露呈する。

以前は、権力にとって不都合な情報は、権力者によって揉み消されて、

この世になかったことにされてきましたが、令和7年ではもう違う。

いい意味でも、悪い意味でも、漏れ、光があたり、それが炎上し、

とてつもない力となる。

それが今の時代なのです。

■ 世の中が味方につく時代

この動きは2023年ころから様々な組織で

長年溜まっていた膿が一気に噴出しています。

しかし、これは決して「悪いこと」ではありません。

むしろ、組織が健全性を取り戻すための必然的なプロセスなのです。

(いや、日本の健全性も取り戻せるかもしれません。)

長年、声を上げられなかった人々の思いが、

ようやく形になり始めている。

世の中の「正義」が味方につけば、いかなる組織でも、

その在り方を変えざるを得なくなる。

そんな時代の大きなうねりを、私は肌で感じています。

■ 露わになる本質

2023年は「癸卯(みずのとう)」で、そういう年でした。

当時スタエフでも語りましたが、

癸は「冬」「一揆」。卯は「始まり」

冬は葉が散り、幹だけが露わになる時期。

葉に覆い隠されていたものが姿を現し、本質が露呈する。

その姿に大衆が憤慨し、炎上し、既存の権力構造を覆す…

終わりの始まり、とされていましたが

まさにそうなりました。

そして、2025年は二黒土星の年で、

「コツコツ」「大衆の力」「女性」「真なる常識」「崩れる」

がキーワード。

さらには、トランプ大統領の大改革の影響が、

日本に届くのも時間の問題です。

古い体質、権力にあぐらをかく人たちは、

もはや生き残れないでしょう。

なんだか怖い話になってきていますが、大丈夫です(笑)

お天道様は見ているよ。とよくいいますが、

堅実に、裏方を大事にし、正しいことを、

こつこつ努力して生きてきた方にとって、損をしないような世の中に、

一歩近づくきっかけとなる年になるでしょうから。

いや、していくんです!

ですから、勇気をもって、

違和感は無視せず、おかしいことはおかしい!といいましょう。

諦めず、真なる常識へと戻しましょう。

今年はみなの力を集めれば、きっとできる年です。

大いに愉しんでいきましょう!

今日もきっと・・・I・W・D!

『ぐちゃぐちゃな状態から脱出をしたいときは…これ!』

仕事や生活がぐちゃぐちゃで、

どこから手をつければいいのかわからない…。

そんな経験、ありませんか?

実は先日、私自身がまさにそんな状況に陥っていました。

Udemyコースの制作

Kindle本の執筆

AIプロジェクトの立ち上げ…。

そして、本業が超絶繁忙期。

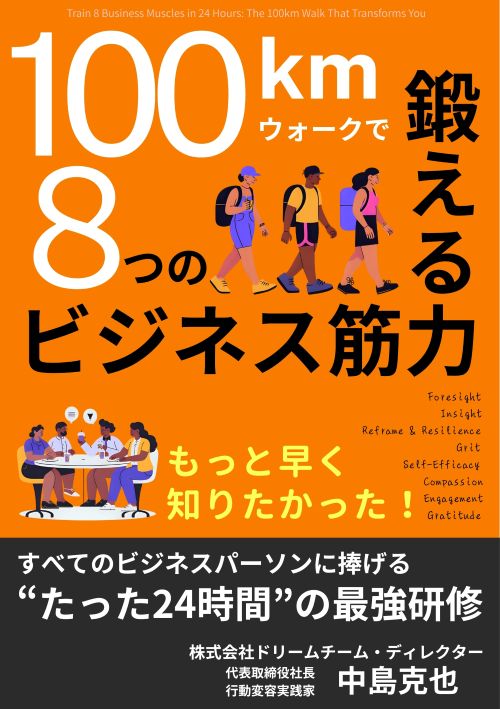

にくわえて、100キロウォーキングの大会の練習…(笑)

複数のプロジェクトが同時進行する中で、

頭の中はカオス状態。

そんな時、

ある「シンプルな方法」をやってみたんです。

その方法を実践したら、驚くべきことが起こりました。

混沌としていた状況が一気に整理され、

やるべきことが、すっきりクリアに!

この「魔法のような方法」とは一体何なのか?

え?ごくごく普通のことなんで、

そんなに、もったいぶるものではないのですが(笑)

ぜひ、このラジオをお聴きください。

なにが起きたのが、くわしくはこちらから

今日もきっと・・・I・W・D!

試されているなぁ。予定が狂った瞬間、あなたならどうする?

突如として起きたトラブル。

人としての「器」が問われる瞬間でした(笑)

怒りや焦りの道ではなく、どうしたら、

冷静な分析と柔軟な対応への道を選べるのか…。

今回は、普段から反応しない練習で

鍛錬しているおかげなのか

偶然なのか、、、(笑)

「んもー、なんでこうなるの!」

という問いではなく

「いやー、試されているなー」

との問いが、頭の中にテロップとして流れてくれたので助かりました(笑)

そのおかげで、

AIへの過度な依存への警鐘と、

危機管理の新たな視点が手に入ったのです。

予期せぬ事態は、実は貴重な学びのチャンスですね。

なにが起きたのが、くわしくはこちらから

今日もきっと・・・I・W・D!